第1段階 血行再建術

糖尿病足壊疽では、通常、感染を伴うため、軽度でも虚血があると感染を抑制できず壊疽は拡大します。

感染抑制のためには血行障害を改善させる必要があり、まずは早急に血管移植手術〈バイパス術〉を行います。

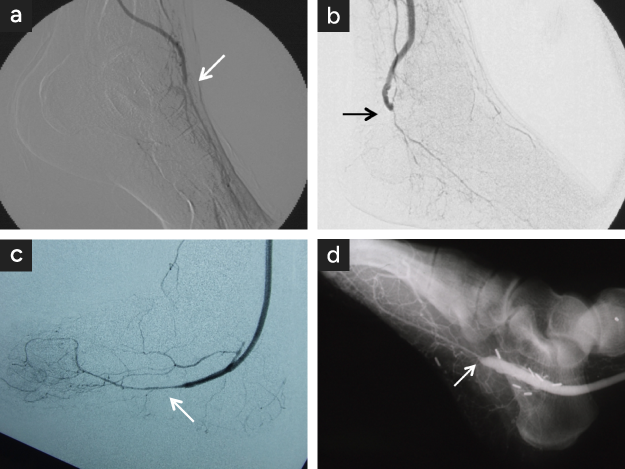

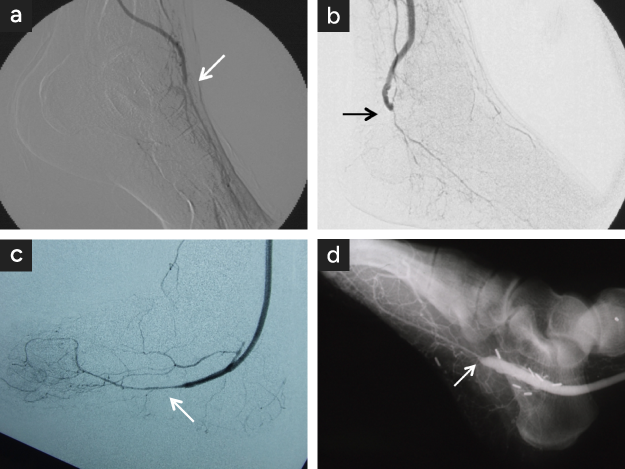

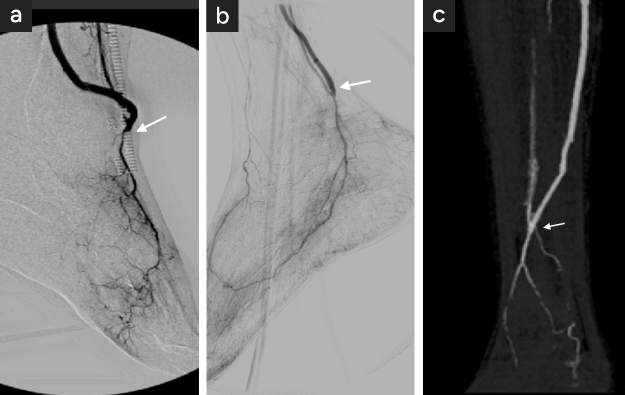

糖尿病足壊疽の血行障害は膝下の血管に主病変がありますので、足関節周囲かそれ以下への血管移植手術〈バイパス術〉が第一選択の治療法です。図1, 2, 3に動脈閉塞病変の部位による種々のバイパス法を示します。

膝下の血管に対するカテーテル治療は血行改善が不完全で、また早期に再狭窄が発生して壊疽を悪化させます。さらに足部血管へのカテーテル治療は血管移植手術を不可能にしますので決して行うべきではありません。

- 足背動脈バイパス

- 総足底動脈バイパス

- 外側足底動脈バイパス

- 内側足底動脈バイパス

-

図1

-

図2

-

図3

第2段階 感染創の治療

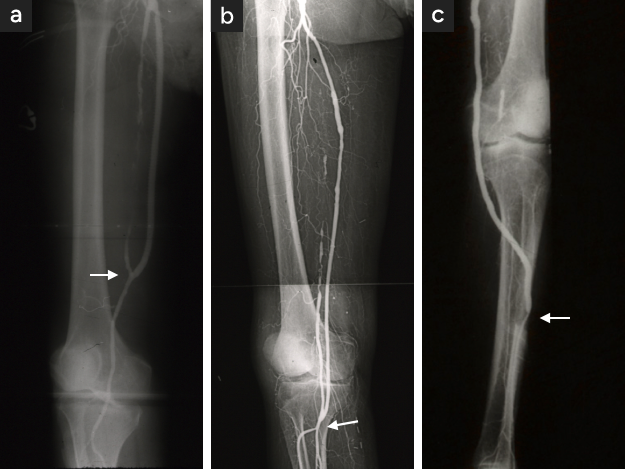

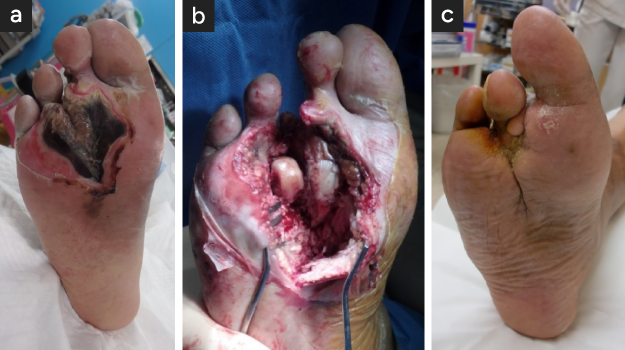

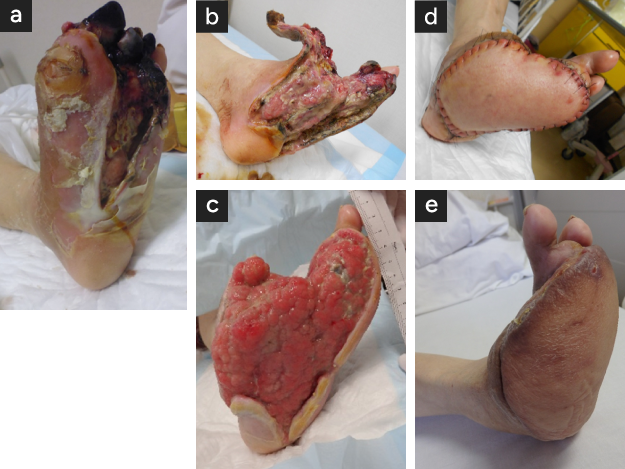

血行障害に対しバイパス手術が完了したら、感染は抑制され壊疽の進行は止まります。壊疽(壊死組織のみ)は早々に切除し〈図4 a,b〉、感染創に対する適切な局所治療を行います。

膿瘍腔は切開・開放、創洗浄、壊死組織の切除、抗菌軟膏治療が行われます。この治療が不適切ならば感染が治まらず壊疽が進行します。そのため感染と血行障害の両方に専門的な知識と治療経験を持つ医師が必要です。

感染がある程度抑制されたら肉芽形成を促進するためスポンジを創に当てて陰圧吸引する治療(NCWT: Negative Pressure Wound Therapy)を行い肉芽形成を促進させます〈図4c〉。

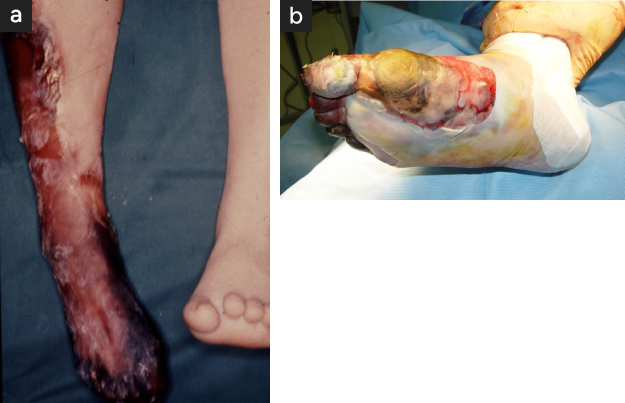

足趾骨髄炎がある場合は感染骨のみを切除または摘出します〈図5〉。

- バイパス手術前

- バイパス術後壊死組織の切除

- 陰圧吸引療法による新鮮な肉芽の形成

-

図4

-

図5

第3段階 足部の形成術

感染壊疽の外科処置を行い、感染を抑制できたら、最後に足趾組織欠損に対し形成術が必要です。

大きい組織欠損はそのままでは縫合閉鎖する組織量が足りませんので、体の別な部位から組織を持ってきて創をふさぐ手術が必要になります。すなわち2回目の手術として足をできるだけ多く残して創をふさぐために植皮や遊離筋皮弁移植術を行います。

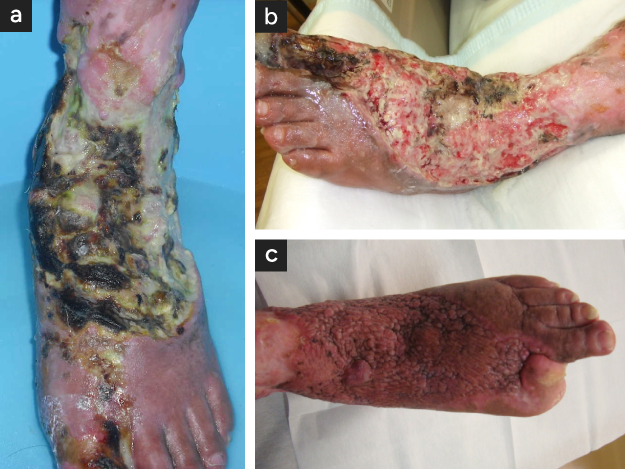

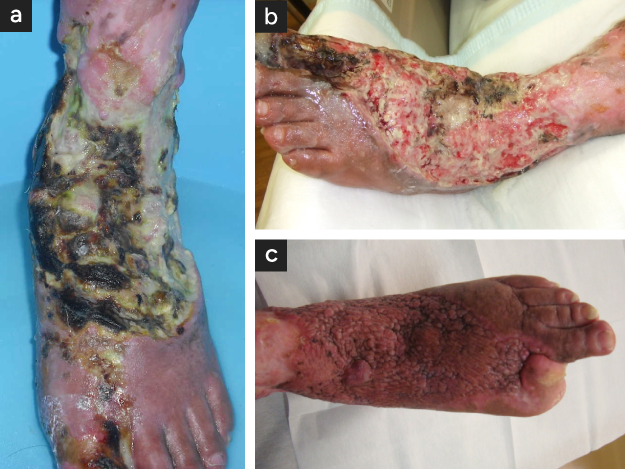

広範な潰瘍・壊疽でも足背部や下腿など体重のかからない部位ではバイパス手術を行った後きれいな肉芽が形成された時点で遊離皮膚移植により早期に治癒させることもできます〈図6, 図7〉。

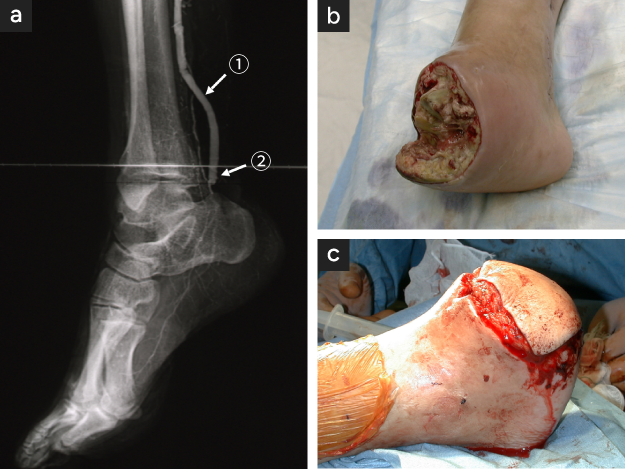

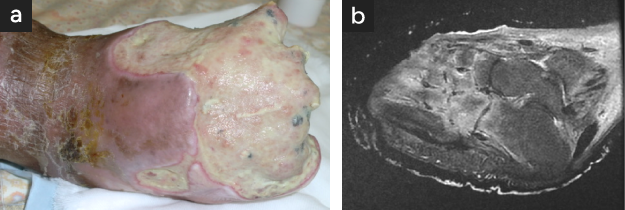

骨が露出した広範組織欠損や体重加重域の足底組織欠損では確実に閉創可能で潰瘍壊疽が再発しない方法として遊離筋皮弁移植術が行われます。広範壊疽〈図8〉、断端骨露出〈図9〉、体重加重域の足底壊疽〈図10〉に対する必須の下肢救済治療です。

バイパス手術と遊離筋皮弁移植法を併用する方法は実施できる施設が限られますが、それを採用することにより骨が大きく露出して大切断せざるを得ない例や足底の広範組織欠損〈図11 a~e〉などでも下肢救済が可能になります。

- 術前

- バイパス手術により血行障害が回復

- 遊離植皮後下肢救済1年

-

図6

-

図7

-

図8

-

図9

-

図10

-

図11

下肢救済の条件

血管移植手術では、生きている組織を救済するわけで、黒変して既に死んだ組織は助かりません。そのため壊疽(紫色~黒変の部分)がどこまで拡がっているかにより救済の可否が決まります。下肢を救済する目的は当然ながら歩くためです。そのため歩く可能性のない患者さんは基本的には救済の対象にはなりません。

脳梗塞や他の重大な疾患で寝たきりとなった患者さんは原則的には救済の対象にはなりませんが、救済を切望される患者さんでは日常会話ができるか、座位を保持できるか、車イスへ移動できるか、自力で食事がとれるかなど自力で日常生活上何ができるかを評価する必要があります。

足壊疽はどこまで救済可能で、どの様な例が大切断となるか

肌色の生きている部分が踵を含めて1/3以上残っていれば救済可能です〈図12〉。救済の条件として、

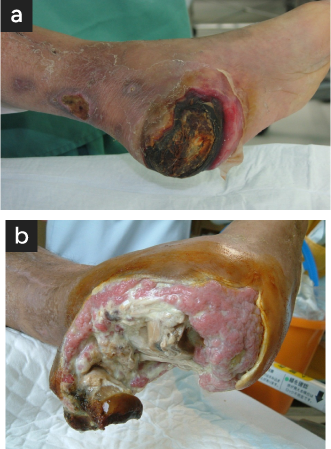

① 壊疽や感染(膿瘍)が足首を超えて拡がっていないこと〈図13〉

② 足関節骨の骨髄炎〈図14〉や化膿性足関節炎がないこと〈図15〉

③ 重症な心臓の病気がないこと

などがあります。

下肢救済が達成されたら自力で歩きたいという意欲のあることが最も重要な患者さん側の要件です。

-

図12

-

図13

-

図14

-

図15