大切断から足を救う

糖尿病、維持透析、膠原病、バージャー氏病、血管炎症候群などによる足壊疽で

多数の患者さんが膝下、膝上、あるいは股関節で下肢切断を受けています。

最近は糖尿病の世界的な増加により30秒に一本の足が切断されていますが、実際には、

医師の知識不足、治療経験不足、不適切な治療などにより無用な大切断が実施されている現状があり、

本当に大切断が不可避で必要であった患者さんはそれほど多くはありません。

糖尿病足趾壊疽は非虚血性(血行障害なし)と虚血性があり、糖尿病の適正なコントロールのもとに前者は感染の局所外科処置が重要であり、後者はバイパス手術を第一選択に実施することで救済可能です。

膠原病は原疾患の適切な治療のもと足趾難治性潰瘍や壊疽はバイパスにより救済されます。

バージャー氏病は喫煙が病状の悪化と密接に関係するので、まずは禁煙厳守、正確な病期・病変診断のもと専門的適切なバイパス術により足を切断から救うことが可能です。

血栓症・塞栓症は重症血行障害であっても下肢救済は容易ですが、血液凝固異常や抗リン脂質抗体症候群などがある場合は、特殊な方法を導入して下肢救済に当たることになります。

糖尿病・維持透析の足を切断

あなたが拒絶しない限り切断されてしまいます。

足の半分以上が壊疽になっていても踵がいきているならば救済を考えます。

趾一本の壊疽であっても、化膿性足関節炎(足首の関節が化膿している)、踵骨や距骨(足関節を造っている骨)、脛骨(すねの骨)などの骨髄炎(骨の感染)を併発している場合には、膝下や膝上の切断を免れることはできません。

これらのことは医学的事実であり、ご自分の足趾壊疽に対し膝下または膝上切断の必要性がないと判断される場合には医師が切断を奨めても拒絶すべきです。

足の半分以上が壊疽になっている場合、医師は簡単に膝下切断を奨めますので、そこであなたは拒絶する必要がある訳です。切断された足は元に戻ることはできませんので、大切断と言われたらまずはセカンドオピニオンを求めるべきです。

大切断に至る過程

膝下や膝上の切断は現在世界中で行われています。その多くは、救肢できるのに切断されていますが、日本と欧米では事情に若干の相違があります(次項参照)。

日本では血管外科医の技術レベルが低いため難しいバイパス手術をする血管外科医が少ない一方、糖尿病内科医の多くはバイパス手術の有効性を理解せず、壊疽になったらいきなり形成外科や整形外科を紹介します。

これらは切断を仕事とする医者で、下肢を救済する方法をもっていませんので、紹介されたら切断の方法以外は考えません。

患者さんが切断を拒否しない限り、同意が得られているものとして、切断に向けて準備をし、切断を完了します。

患者さんは、内科医の言われるままに整形外科を受診し、切断のベルトコンベアに乗ってしまうのです。

ですからあなたがどの時点でも良いから拒絶しない限り切断されてしまいます。

欧米と日本の違い

医師の報酬は、日本では病院が支給し、医師の手術数や稼ぎ高とは関係がありません。忙しく働く医師も、夜中や土日に呼ばれる医師も、夜間熟睡できる医師もすべて給料は同じです。これが日本ですが、米国では、外科医の報酬は保険から手術一例当たり15〜20万円位支払われます。これは切断とバイパス手術で大きな相違がないため、時間のかかるバイパス術より1時間以内に終わる切断術をたくさん行う医師の方が収入は多くなります。そのためバイパスでも長時間手術例は少なく、3時間以内の手術を1日2~3例行い高収入を得ます。

当然、簡単な手術が選択・実施される傾向にありますが、日本は短時間に終わる手術でも困難な長時間手術でも外科医個人の収入は同じです。

そのため日本ではより良い治療結果が得られる困難な長時間手術も積極的に実施されています。

どんな時大切断が必要か

大切断をせざるを得ない例には以下の様な病状があります。

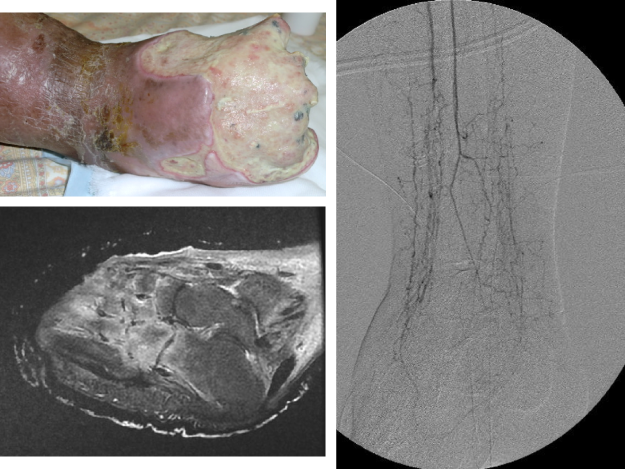

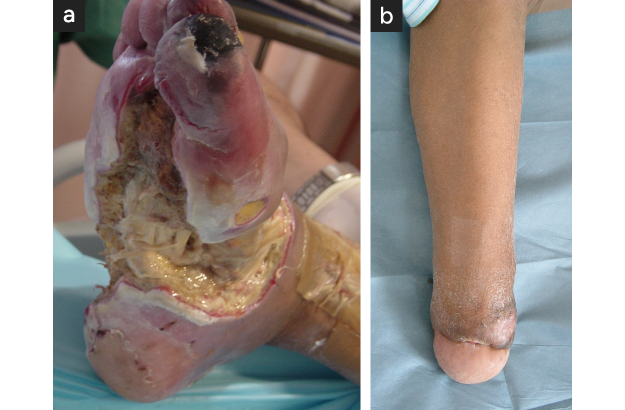

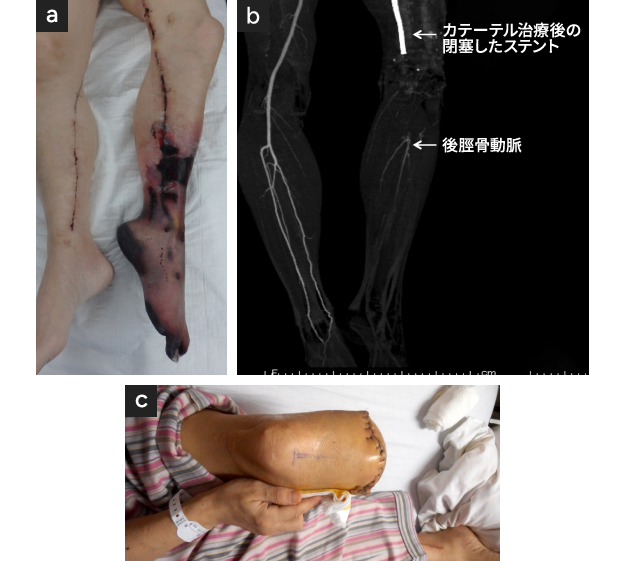

① 足壊疽の範囲が足首を越えた時は、足を救えないので、膝下または下腿2/3が壊死ならば膝上切断。〈図1〉② 壊疽が感染して感染が足首を越えた場合、血管移植ができないので感染が抑制できず膝下切断となる。〈図2〉

③ 足関節形成骨(距骨、踵骨、脛骨端)の化膿性骨髄炎では膝下切断となる。血管移植は可能であるが、バイパスの適応はなく骨髄炎により救済不能。〈図3〉

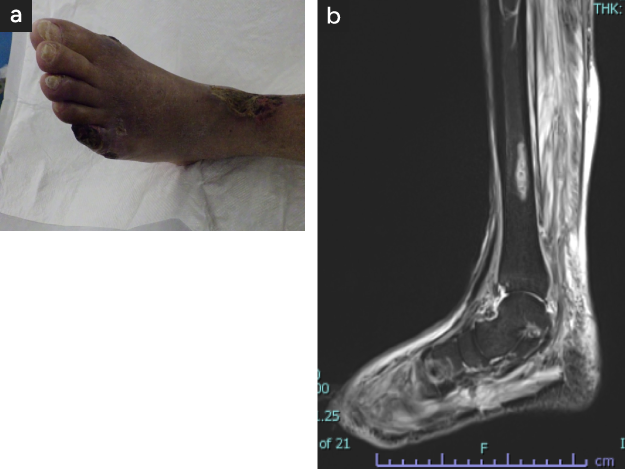

④ 足関節化膿性関節炎では通常膝下切断となる。〈図4〉

⑤ 関節形成骨・脛骨遠位端の化膿性骨髄炎では膝下切断となる。〈図5〉

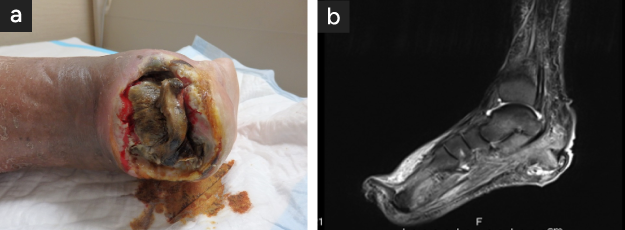

⑥ 踵骨骨折例〈図6〉

-

図1

-

図2

-

図3

-

図4

-

図5

-

図6

血行障害があるとなぜ膝上か膝下で

切断するのか?

足趾の壊疽〈図7〉や何か月も治らない潰瘍〈図8 a〉は、その部分を含めて上で切断してしまえば足趾が多少短くなっても早くよくなるように思われがちです。しかし血行障害のある足で、壊死切除手術や趾の小切断などを加えた場合、その傷は治らず、縫合閉鎖する場合には断端を皮膚で覆うため足趾は更に短くなり、血行障害がある場合には1〜2週後には縫合部は哆開(しかい:創が治らず開く)し、一層大きな創傷ができます〈図8 b〉。さらに上で切ってもまた哆開し、結局、膝下か膝上で切断するしかありません。

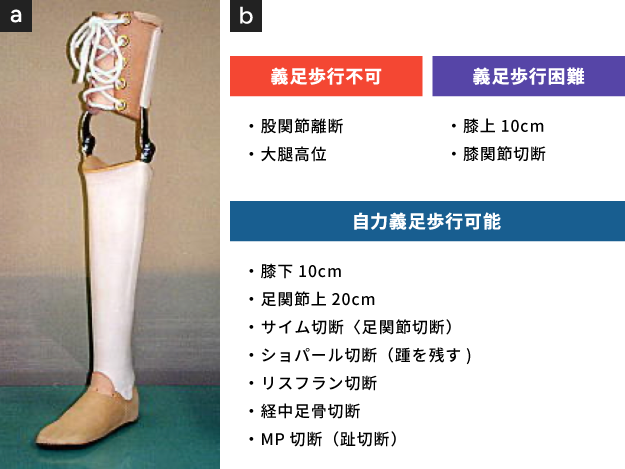

足関節より上の切断(膝下や膝上の切断)を大切断と言います。

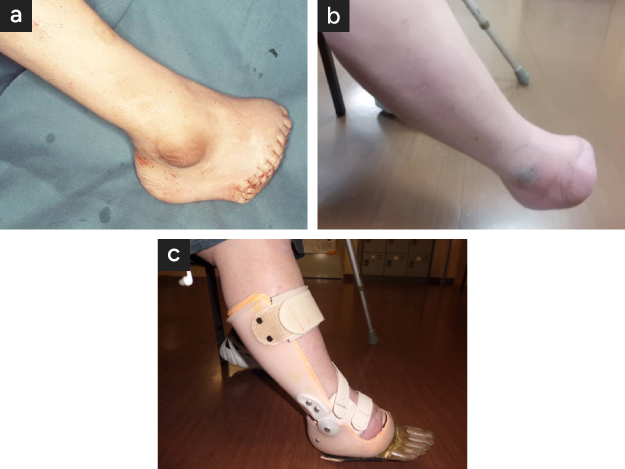

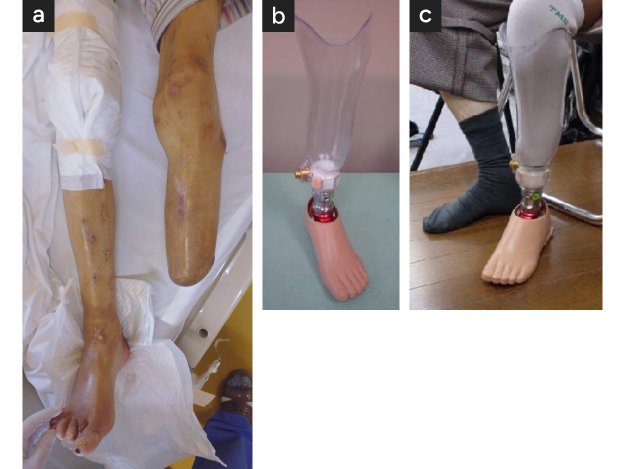

大切断でも膝下と膝上では義足歩行の可能性や日常生活上の障害度に雲泥の差があり、膝下切断ならば高齢になっても義足歩行は可能です〈図9〉。膝上切断は若い体力のある患者さんならば義足歩行の可能性がありますが、高齢者(70才以上)では歩行の可能性はありません。

-

図7

-

図8

-

図9

大切断の種類切断レベルの選択、避けるべき大切断

切断のレベルが高位ほど義足歩行の可能性が低く、可能としても実際には体力的に大きな困難を伴います。

通常、高齢者(60才以上)でも容易に歩行が可能な切断は膝下以下の大切断です。脚は長い方が装具は小さく軽くなり、"てこ"の原理で少ない体力でも扱いが可能になります。

大切断は多くの病院では整形外科や形成外科が担当しますが、患者さんの希望に反してできるだけ再切断を避けるため十分血行の良いところまで切断しようとします。本当に大切断がやむを得ない処置であるとすれば、何としても膝下切断になるように患者さんは希望すべきですし、医師はそう努力すべきです。血管移植手術を併用することにより多くの例で膝下切断が可能になります。

足部定型切断

- リスフラン切断Lisfranc Amputation

- ショパール切断Chopart Amputation

- 切断端治癒

- 【靴型装具】装具により自力歩行可能

- 切断術後

- 切断端治癒後

- 装具により自力歩行可能

大切断

- 足関節切断/サイム切断Syme Amputation

- 遠位膝下切断Distal Below-knee Amputation

- 定型膝下切断Standard Below-knee Amputation

- 膝関節離断術

Through Knee Amputation - 定型膝上切断Standard Above-knee Amputation

- 高位膝上切断High Above-knee Amputation

- 股関節離断Hip Disarticulation

血行障害のある下肢では切断端の治癒を得るのが難しく、適応は限定されます。

- 切断前の足部広範壊疽

- サイム切断後

- 最近の膝下切断は前述の理由でできるだけ長く残す切断法(足関節上10cm)を行います。血管移植手術を併用することができれば多くの例で可能です。〈後述〉

- 遠位切断の義足

- 遠位切断義足装着

- 膝下10cm位での切断で長い歴史があり、義足の開発が最も進んでいます。

- 膝下切断義足

- 義足装着

- 膝関節切断義足

- 切断後義足歩行の可能性

浅大腿動脈(太ももの動脈)が閉塞している場合は一般に膝上切断が行われる。膝関節がなくなるため義足が大型で重く、屈曲が難しくなる。若い筋力のある患者では膝上義足歩行が可能であっても、高齢になればやがては車椅子生活になる。

義足の装着ができないため歩くことは不可能で、車椅子生活から寝たきりになります。

股関節(太ももの付け根の関節)での切断で、腸骨動脈閉塞による大腿部の血行障害がある場合に選択せざるを得ませんが、侵襲も大きく生命予後は不良です。

左膝下切断→左膝上切断→左股関節離断

以上が切断の種類です。大切断が必然の患者さんでも、切断レベルは可能な限り膝下切断にすべきであることは明らかです。

切断例に対する血管移植手術の応用

膝上切断を膝下切断にする方法

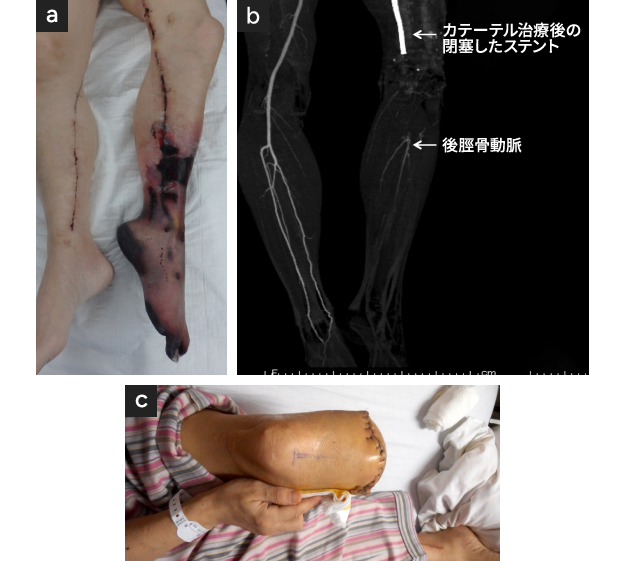

足関節上まで壊疽が進んでいて切断が回避出来ない患者さんにおいて動脈閉塞のレベルがどこまでおよんでいるかにより切断レベルが決まります。通常、大腿動脈閉塞(太もも)ならば膝上切断、大腿~膝窩動脈開存で膝下動脈閉塞ならば膝下切断となります。

大腿動脈閉塞で膝下切断を行った場合、断端の血行不足のため切断端が哆開(しかい:縫合創が開いてしまう)する危険性が高く、哆開した場合にはそれにより膝上の再切断が行われます。整形外科や形成外科の切断ではこの二重手間を避けるため最初から膝上切断をするわけです。

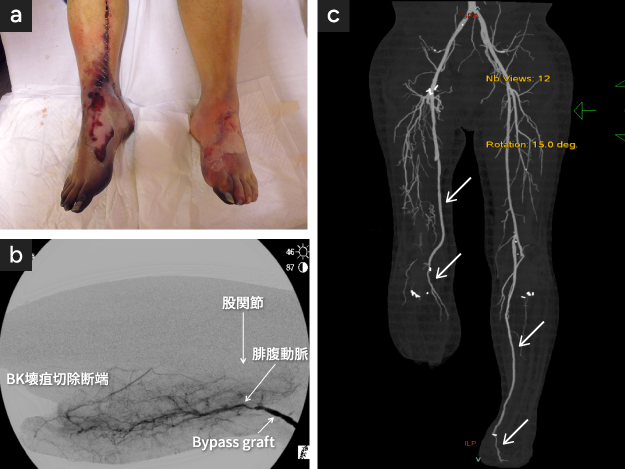

この様な例に対し膝下切断を達成するため血管移植手術(バイパス術)を併用して切断する治療法があります〈図10〉。大腿動脈閉塞でも膝窩~膝下動脈のどれかが開存している場合にはバイパス手術は容易ですが、血管造影からは開存の有無が明らかでない場合も少なくありません。

この場合、専門的な血管造影により僅かな開存血管が検出されバイパス可能となる例が少なくありません。また特殊な方法として膝部動脈へのバイパス法〈図11〉がありますので、簡単に膝上切断をすべきではありません。

- 左下腿広範壊疽で膝上切断必須の例

- 血管造影により左後脛骨〜腓骨動脈が造影され、血管移植術が行われた。

- 定型的膝下切断達成

-

図10

-

図11

膝下切断後の創哆開の治療

切断端の創哆開は感染や血行障害がある場合に発生します。

前者は感染局所治療を行い、後者の場合は膝下切断創の哆開後、血管移植手術により切断端の血行障害を改善させて哆開創を治し膝下切断を達成することも可能です〈図12〉。

- 右膝下切断後の創哆開

- 膝下動脈バイパスにより哆開創完治。義足歩行可能となった。

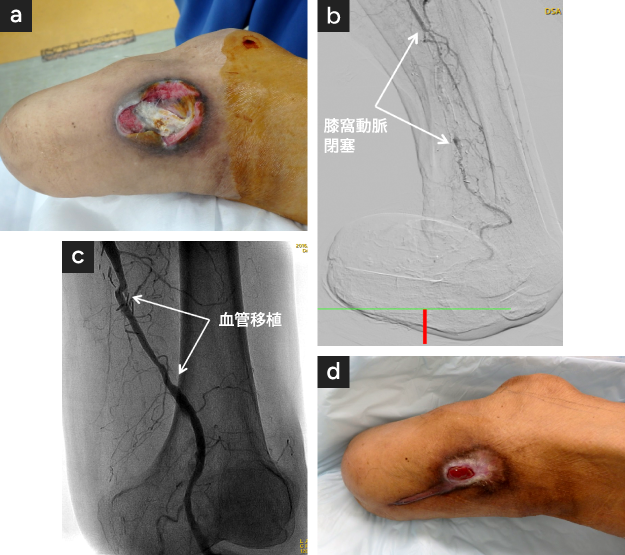

膝下切断後の義足装着後の潰瘍

膝下切断で義足歩行は可能ですが、断端へ向かう動脈が閉塞して血行障害が発生すると義足との接点に圧迫潰瘍が形成されて義足歩行ができなくなります〈図13 a,b〉。その様な場合、膝部動脈への血管移植により断端血行を改善させて〈図13 c〉義足歩行が再び可能になります〈図13 d〉。

- 【左膝関節外側部の後側による圧迫潰瘍】切断端の圧迫潰瘍

- 膝下切断端へ向かう膝窩動脈の閉塞(矢印間)

- 切断端へ向かう膝窩動脈再建術(矢印間:移植血管)

- 潰瘍の治癒による義足歩行の再開

大切断術は血管移植手術より安全か?

手術時間はバイパスに比べやや短くても、大切断も一回の手術です。

神経ブロックや全身麻酔で手術をするので、手術危険率は同じです。飛行機と同じで、飛行距離が短いからと言っても離陸と着陸過程は一回ずつ必ずあるので、墜落の危険性は長距離飛行とあまりかわりがないのと似ています。

実際、大切断手術がもとで1か月以内に亡くなる率は20%といわれています。血管移植手術では透析患者さんの場合に10%程度と言われています。

大切断して義足で歩けるようになるだろうか?

高齢者や体力のない患者さんの場合、膝上切断では義足をつけて歩くことは不可能です。

一方、膝下切断では歩く意欲がある患者さんでは義足による歩行訓練(リハビリテーション)を行い、歩けるようになります〈図14〉。これは若い人で3~4か月、70才以上では6か月はかかります。

それで歩けるようになればよいのですが、予定どおりに回復が進まないことが起きてきます。大切断しても、もともとの閉塞性動脈硬化症という病気が治る訳ではないので、歩行機能が失われれば全身の動脈硬化は進行します。

足では動脈硬化病変が対称性に両側にあることが多いため、1年もすると反対の足にも同じような虚血性潰瘍や壊疽ができてきます〈図15〉。そうなると一側切断後平均18か月で対側肢切断、すなわち両側大切断の危機が訪れます。

両足を切断した老人(70才以上)は最早、自力で歩行することはできません。

今ひとつの問題は、切断した足の切断端には血行障害がありますので、義足による圧迫がもとで新たな潰瘍をつくってきます。切断端に潰瘍ができますと、結局、その潰瘍が痛くて義足が使えなくなります。数週間かかって断端の潰瘍が治ったとしても義足をつけて体重が加わればまたできますので、結局、義足をつけられずに車いすか寝たきりになります。

膝下切断後歩行可能

-

図14

-

図15

大切断すると長生きできない

大切断により歩かなくなれば全身の活動性は低下します。切断した足はもとより、残された足も、脳も心臓も血流が低下します。こうなると動脈硬化は徐々にさらに進行します。

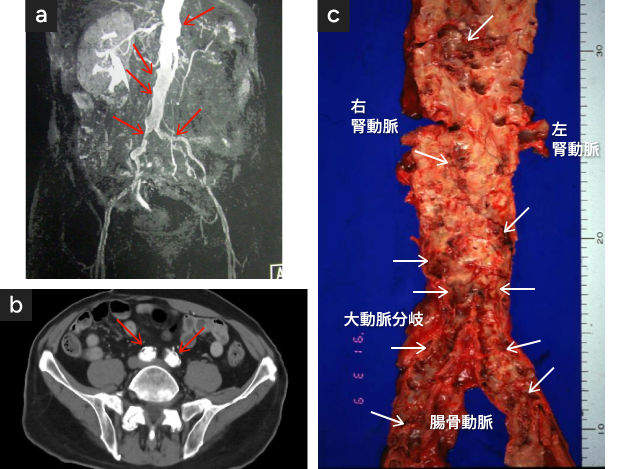

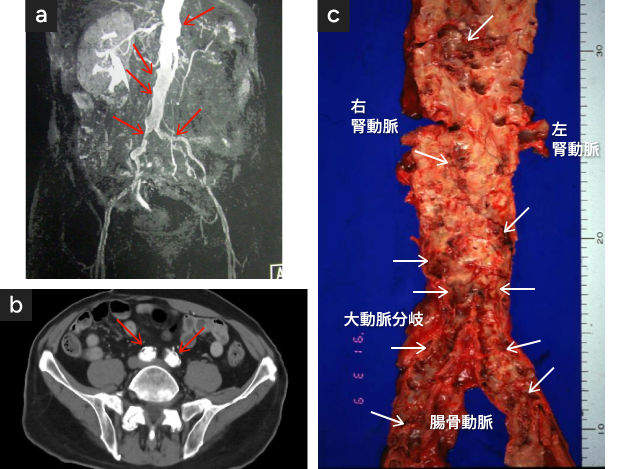

動脈硬化血管の内面は粥腫(豆腐の“おから“のようなコレステロールの屑)が顔を出して血栓(血の塊)ができやすくなっていますので〈図16〉、血流の減少により、ある時突然、大きな血栓が形成されて広い範囲の動脈を閉まらせます。こうなると急性血栓症といって多くは命を失うことになります〈図17〉。

ヨーロッパにおける大切断の広域調査では、先進国と後進国で発生頻度が異なり(人口10万人当たり7.2人対41.4人)1 2、また動脈閉塞症や糖尿病の合併すると頻度が倍増します3。大切断後1年以内に1/3が死亡し、4/5が10年以内に亡くなっています。1,4

生存例では5.7%が1年以内、11.5%が5年以内に対側肢の大切断、すなわち両下肢切断になっています1,5。

これらのことは、「片足にできた小さな潰瘍・壊疽でも切断しないでそれをしっかり治さなければやがては両足を失い、さらには命を失う」と言うことを意味しており、「切断されたら長生きはできない」ということを肝に銘じる必要があります。下肢大切断は血行障害のある足に対する治療ではありません。バイパス手術を受けるべきです。

- MRAや、

- CTで不整像が確認される(矢印)

- 動脈硬化症患者の腹部大動脈〜腸骨動脈内面

58才/男性(閉塞性動脈硬化症例の剖検例より)

内面は粥状硬化症により粥腫が露出して(矢印)極めて不整な血栓性内面になっている。

-

図16

-

図17

- Guo S, Hinchliffec RJ. Editorial:Through Knee Amputation: A Neglected Technique that Offers Opportunities for Future Research.Eur J Vasc Endovasc Surg (2023) 66, 607-608

- Behrendt CA, Sigvant B, Szeberin Z, Beiles B, Eldrup N, Thomson IA, et al. International variations in amputation practice: a VASCUNET report. Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;56:391-9.

- Ziegler-Graham K, MacKenzie EJ, Ephraim PL, Travison TG, Brookmeyer R. Estimating the prevalence of limb loss in the United States: 2005 to 2050. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:422-9.

- Meshkin DH, Zolper EG, Chang K, Bryant M, Bekeny JC, Evans KK, et al. Long term mortality after nontraumatic major lower extremity amputation: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Surg 2021;60:567-76.

- Glaser JD, Bensley RP, Hurks R, Dahlberg S, Hamdan AD, Wyers MC, et al. Fate of the contralateral limb after lower extremity amputation. J Vasc Surg 2013;58:1571-7.