病気の概要

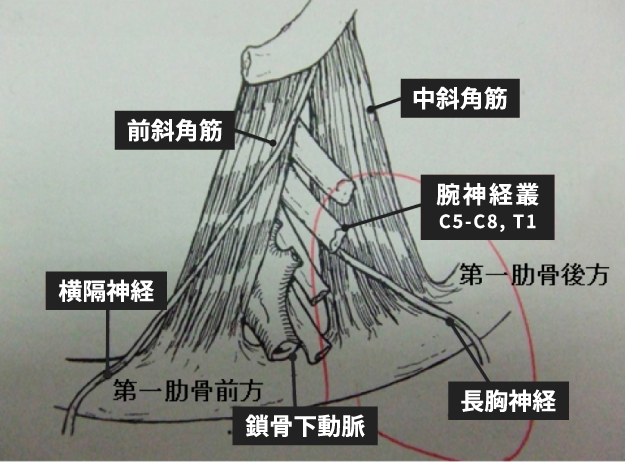

頸部の筋肉群(前、中斜角筋)と第一肋骨の三角形の隙間を腕に向かう神経や血管が通過します。

上肢を挙げたり伸ばしたりした時、この隙間で神経や血管が圧迫されて

腕のしびれ感、倦怠感や脱力感、肩、背中、腕、後頭部の痛みなどを発生する病気です。

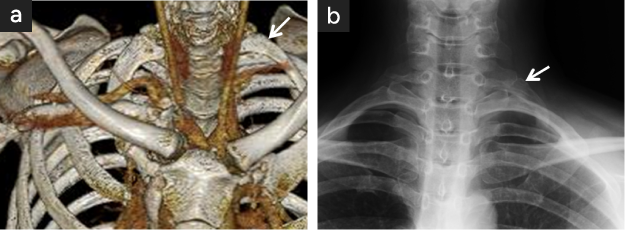

神経を主に圧迫される場合(神経性胸郭出口症候群=nTOS)と動脈(動脈性胸郭出口症候群=aTOS)や静脈(静脈性胸郭出口症候群=vTOS)が主に圧迫される場合があり〈図1〉、頻度は神経性が90%以上で最も多く、静脈性は5%、動脈性は5%以下で最も少ない病型です。

一般に本疾患は動脈が圧迫される病気と考えられがちですが、それは間違いです。最も多いnTOSは、20〜40代(平均36才)、3:1で女性に多いです。いずれも第一肋骨と斜角筋群を切除することにより改善しますが、神経の圧迫が頸の近くで圧迫されている場合(高位)と首の下の方(下位)で圧迫されている場合があります。圧迫は斜角筋の間隙が生まれつき狭いということ以外に、生まれつき骨、筋肉、靱帯などに異常があり、それらが発病の原因になっている場合があります。骨の異常では頚助や第一肋骨形成異常などは主要な原因です。頚肋ではnTOSだけでなく、頚肋尖端が鎖骨下動脈を圧迫するので、高率にaTOSの発生原因となります。

診断

神経性胸郭出口症候群(nTOS)も動脈性胸郭出口症候群(aTOS)も腕を上方に上げると手がしびれます。様々な理学的診断法がありますが、自覚症を診断基準にしているため陽性/陰性は患者さん次第のところがあり、客観的診断の信頼度は高くありません。下記に診断法を解説します。

神経性胸郭出口症候群(nTOS=neurogenic Thoracic Outlet Syndrome)

nTOSでは、腕の運動に関わらず、いつも肩、鎖骨上下、上腕、首、背中、肩甲骨内側などに痛み、だるさ、痺れを感じており、手指のしびれは小指側から指全体まで様々であり、また後頭部痛を訴えることもあります。

手のしびれや痛みは、腕を外側や垂直に上げると強くなり、(首の)頸動脈の外側に沿って圧痛があり、手に力が入らず(握力の低下)、手に持っている物をうっかり落としてしまうなどは特徴的な所見です。上肢の外転、挙上により腕の動脈拍動がなくなることは胸郭出口が狭いという重要な所見ですが、これに上記の症状がある場合、nTOSと診断されます。

DASH症状評価法による重症度診断

DASH(Dsiabilities of the Arm, Shoulder, and Hand)評価法は確立された上肢の機能や症状を数値で評価する方法です。当施設ではScoreを集計して機能達成度を%で表し重症度を定量化しています。

nTOSの患者さんには受診前に症状の点数を記入してもらい集計します。85%以上は正常とみなし、50%以下は重症で、一般に生活支障度を考慮して手術対象となります。60〜70%は軽症ですので多くは自己リハビリを行いますが、スポーツ選手、高度の腕力を要する仕事に従事する人、上肢を挙げる仕事の人などは軽症でも手術を行います。

動脈性胸郭出口症候群(aTOS=arterial Thoracic Outlet Synfrome)

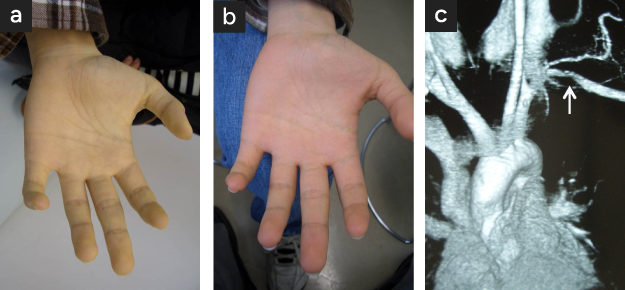

aTOSでは手を上げると蒼白になり手首での脈が触れなくなります。

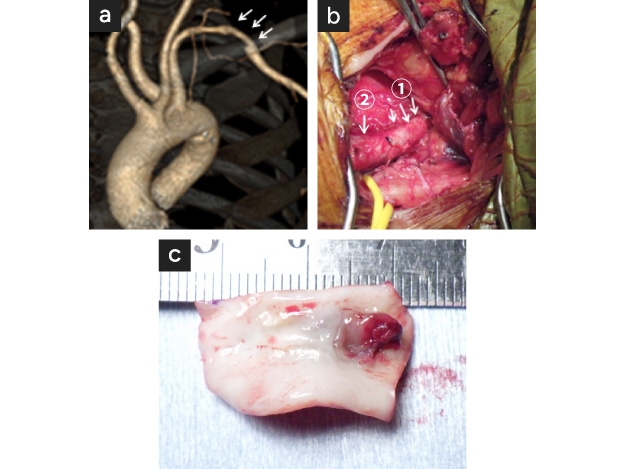

手を下げると蒼白〈図 2-a〉から発赤に変わり数分で元に戻ります〈図2 b〉。動脈造影では動脈の圧迫像が写し出されますが〈図2 c〉。動脈圧迫像は軽度の圧迫も含めると正常人の約半数でみられることからこれをもってTOSの診断はできず、動脈造影による圧迫像の検出は意味を持ちません。TOS=動脈圧迫と多くの医師に誤解され、診断のため動脈造影検査が行われていますが、これは大きな間違いで、nTOSでは不要な検査です。

aTOSの診断には、上肢挙上による上記のような明確な手指虚血所見があり、鎖骨下動脈瘤や動脈内膜肥厚による鎖骨下動脈狭窄が発生することからこれらを検出するために血管エコー検査や動脈造影が必要です。

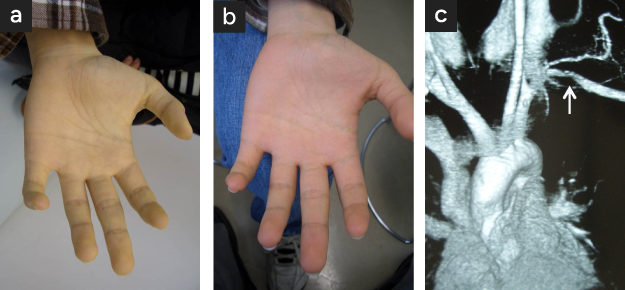

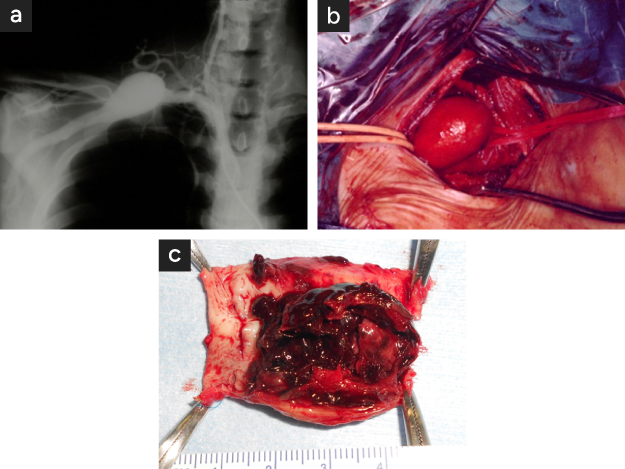

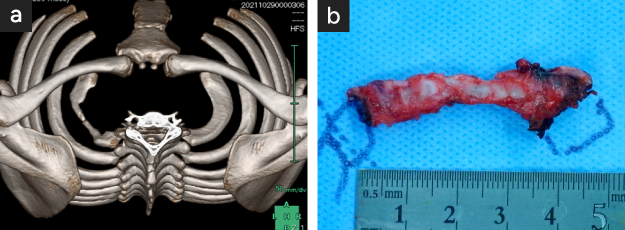

aTOSは無症状であっても動脈瘤や狭窄病変を発生するため手術が必須です。動脈瘤は内部に血の塊(血栓)を形成して〈図 3〉、それによる塞栓症により手指が壊疽になります〈図4〉。それが無症状でも手術をする理由で、発生する前に手術(動脈置換術)を行う必要があります。また頚肋は神経性と動脈性の原因とされており、特に後者は合併頻度が高いので診断・治療上注目すべき異常所見です〈図5 a,b〉。

- 上肢挙上に伴う鎖骨下動脈遮断により手蒼白

- 上肢下垂により動脈遮断が解除され、それに伴う反応性充血で発赤する

- 左鎖骨下動脈圧迫像(矢印)

-

図2

-

図3

-

図4

-

図5

静脈性胸郭出口症候群(vTOS=venous Thoracic Outlet Syndrome)

vTOSは通常、自覚症状はなく、突然上肢の腫脹(紫色のはれ、むくみ)が発生します。圧迫部位はnTOSやaTOSと異なり、前方の第一肋骨、前斜角筋、鎖骨下筋の間で圧迫されます〈図6〉。15%で肺塞栓症を発症しますので、診断後は速やかに抗凝血療法療法を開始し、カテーテル線溶療法と鎖骨下静脈圧迫解除の手術を行う必要があります。

しかし鎖骨下静脈閉塞〈図7〉となって急性期が過ぎ数週間以上経過した場合には旺盛な側副血行路の発達により上肢の腫脹が改善に向います〈図8〉。この時点では最早静脈再建の絶対適応は無くなり、この状態で安定し悪化する事はありませんが、慢性的に静脈うっ滞症状が残り、許容範囲ですが、上肢の腫脹が完全に消失することはありません。vTOSは昔、若年男性に起こる原因不明の上肢静脈急性血栓症とされていたパジェットシュレッター症候群Paget-Schrotter Syndrome〈図9〉の原因と考えられるようになっています。

McCleery症候群

(間欠性鎖骨下静脈圧迫症候群)

鎖骨下筋腱と前斜角筋による鎖骨下静脈の間欠的圧迫で慢性的に静脈狭窄の状態で経過し血栓症はありません。上肢〜手指の腫脹が持続する例があり、McCleery症候群(間欠性鎖骨下静脈圧迫症候群)といわれます〈図10〉。静脈圧迫を解除する手術が必要で方法は同じです(後述)。

-

図6

-

図7

-

図8

-

図9

-

図10

神経性胸郭出口症候群(nTOS)の

保存的治療(リハビリテーション)

神経性胸郭出口症候群=nTOSが最も多いので最初にそれを解説します。nTOSの治療には保存療法(自己リハビリ)と手術があります。手術は症状が強く(前述 DASH<50%)、仕事や日常生活に高度の支障を来している患者さんが対象となります。軽度の場合(DASH 60-70%)は先ずリハビリを奨めます。

自己リハビリテーション法1

前斜角筋、中斜角筋、および第一肋骨より形成される三角間隙(Scalenetriangle)という部分を広げるような運動をします。経験的に軽症例では有効と推察されますが、重症例にはほとんど効果がありません。

- 背骨をまっすぐに伸ばす習慣をつける(姿勢を良くする)

- 腹式呼吸の練習をする

- うつぶせになり患肢を外方および上方牽引してもらう

-

- 坐位で肩を挙上する運動(補助者は肩を押し下げる)

- 座位で肩を後方に押し出す(補助者は前方に押す)

- 座位で側方を向き顔を正面に向ける(補助者は側方向きを保持)

- 座位で頭を後屈する(補助者は頭を前方に押す)

-

- 仰向けになり頭を持ち上げる運動を繰り返す

- 仰向けになり頭を浮かせて左右を向く運動を繰り返す

-

- 仰臥位で両腕を前方に垂直に挙上する

- 腕を垂直挙上し、補助者は上方から手を合わせて押し下げる

-

- 腹臥位で頭を水平に浮かせた状態を保持する

- 腕立て伏せ

- 肩を挙げ、腕を曲げて前方に張り出す

- Rehalilitation of patients with thoracic outlet syndrome. AVS1992

日常生活上の腕自己管理

- 胸の前に腕組をする(腕神経の緊張を置換させる)

- 重いものを持ったり、腕を使う仕事をした後は肘を曲げ、腕を胸の前に組んで休める

- 腕を下に下げてもの(バッグや鞄など)を持たない

- 肩からバッグを提げない.バックパックを使用しない

神経性胸郭出口症候群(nTOS)の

手術治療

重症例が主な対象です。神経症状により日常生活や仕事に深刻な支障が出ている患者さんが手術を希望されます。男女ともに仕事を継続できないことが手術を希望される最大の動機になっています。

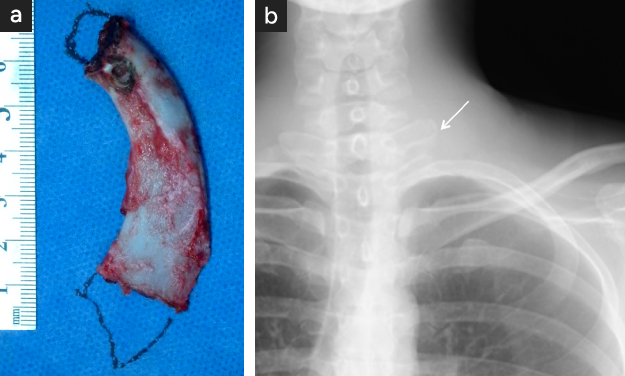

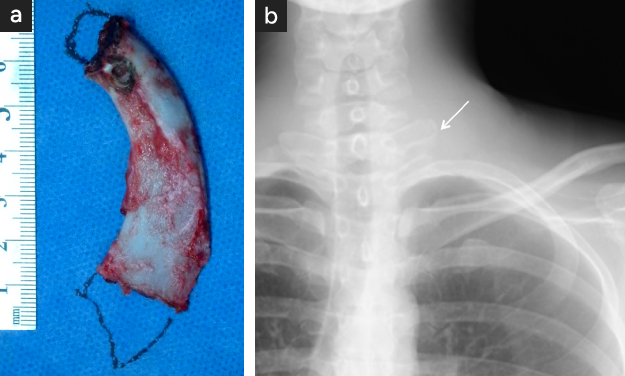

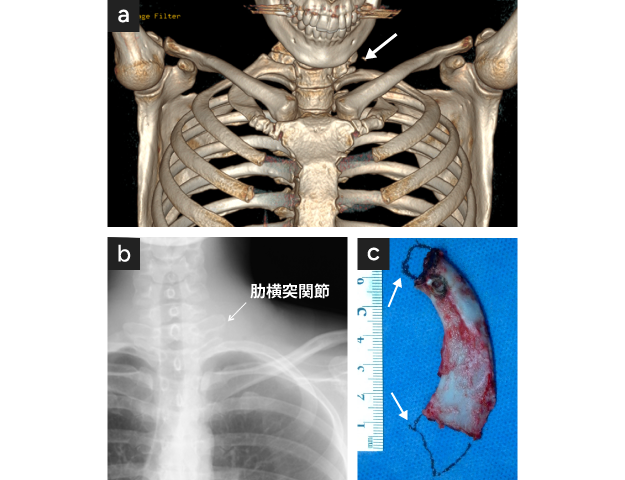

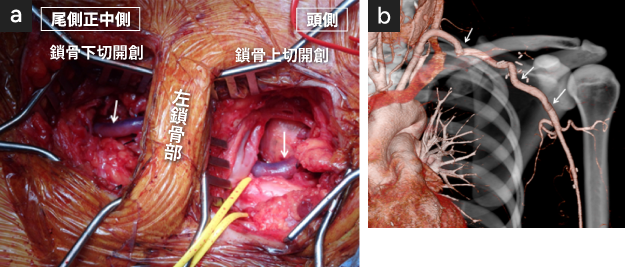

手術法には、① 第一肋骨全切除+前・中斜角筋第一肋骨付着部切離 ② 前斜角筋第一肋骨付着部切離 ③ 第一肋骨部分切除 ④ 小胸筋腱膜切離などがあります。この内①は国際的に標準的な手術で腋窩到達法と鎖骨上到達法があります。重要な点は第一肋骨後方を肋横突関節まで取り切ることです〈図11 a,b〉。②は手術が容易ですが、有効率が低く(70%)、再発率(10〜30%)が高いという欠点があります。③は第一肋骨を2〜4cm長部分切除する方法で〈図12〉、日本で行われているようですが国際的にはあり得ない方法で推奨できません。この手術後の再発例に対する再手術はしばしば経験していますが、遺残した肋骨が再生し、あるいは切除肋骨部が硬い結合織で再結合して切除の意味をなさなくなっており〈図13〉、再発原因は腕神経叢が遺残肋骨に癒着したことによるものと考えられます。

- 【切除された左第一肋骨】図の追加部分まで切除され上端は椎体横突起との関節(矢印)

- 術後のX線撮影で、関節(矢印)まで切除されていることが確認される。

-

図11

-

図12

-

図13

神経性胸郭出口症候群(nTOS)に対する

標準的手術

第一肋骨全摘除+前・中斜角筋切離の手術法には腋窩到達法と鎖骨上到達法があります。

腋窩到達法

腋窩(脇の下)を横に切って脇の下からのぞきこむように第一肋骨を切除する方法です。第一肋骨切除には有利で、神経損傷の危険性は少ないのですが、神経叢を圧迫する異常組織(靱帯、線維束、血管など)の検索ができない欠点があります

鎖骨上到達法

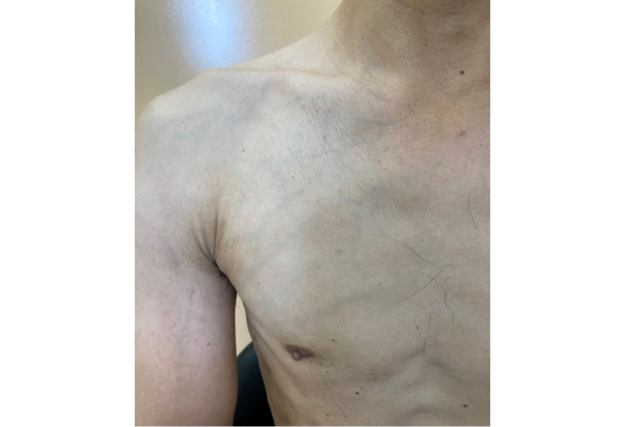

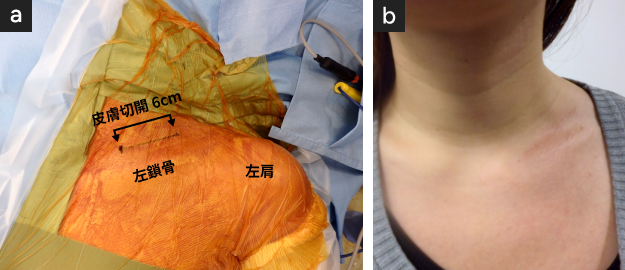

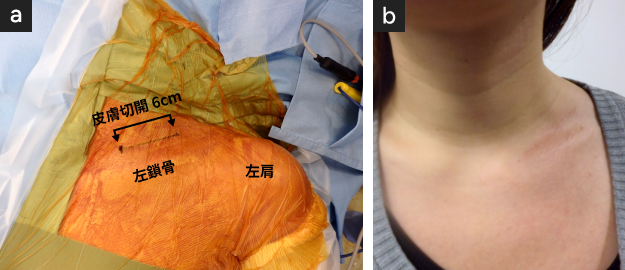

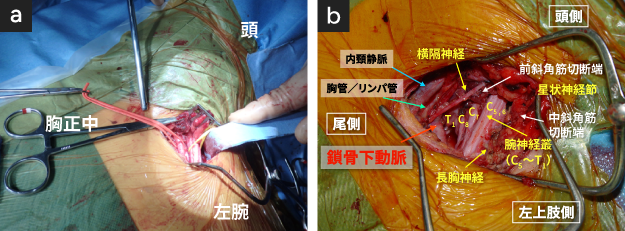

鎖骨上切開法は鎖骨の2cm上を横平行に6〜8cm切開する方法で〈図14 a,b〉。この方法は有効率、再発防止の点から最良とされ国際的に推奨されています。手術では、横隔神経、胸管、鎖骨下動脈、腕神経叢、内頚静脈、鎖骨下静脈、前・中斜角筋を確実に同定し、さらに異常組織の有無を確認します〈図15 a,b〉第一肋骨の切除では肋骨断端が腕神経叢に接触しないように後方は肋横突関節まで完全に切除すること〈図16 a,b,c〉、前・中斜角筋の付着部を確実に切離すること、さらに異常線維、血管などの神経叢への介在があればそれらを切除、切離することが重要です。本法は最も確実な手術法ですが、手技が難しいのが欠点です。

- 【左鎖骨上到達法の皮膚切開】女性では6cm、男性では8cmの皮膚切開

- 【左鎖骨上到達法による手術後1年の皮膚切開創】ほとんど目立たなくなる

-

図14

-

図15

-

図16

小胸筋腱膜切離(PMT=Pectraris Minor Tenotomy)

腋窩前方で小胸筋に圧痛がある場合は、nTOS根治手術に加えて、小胸筋腱膜切離を追加する必要がある。

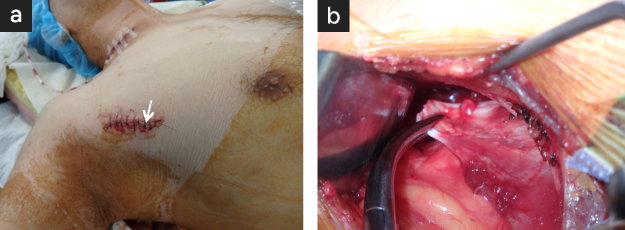

腋窩頭側よりの大胸筋外縁に約5cmの縦切開を加えて小胸筋腱膜付着部を切断します〈図17 a,b〉。これにより腕神経叢の緊張が緩和され劇的な効果を生む例が少なくありません。当科では、nTOS手術の30%にPMTを併用しています。

- 右小胸筋切開創5cm(矢印)

- 右小胸筋腱が付着部で切断された所見

手術の合併症

腕神経叢(腕の神経)が障害される可能性はほとんどないが、横隔膜神経、長胸神経、星状神経節などの損傷、肺(胸膜)の損傷、リンパ管切断後のリンパ液の漏出などがあります。

最も発生の危険性が高いのは横隔神経傷害/横隔神経麻痺で、発生すると労作時、走行時の呼吸困難を来すことと放置すると挙上した横隔膜により肺が圧迫されて無気肺を発生するため胸を開けて横隔膜縫縮手術が必要です。

長胸神経障害では肩甲骨が浮かび上がることがあります。

星状神経節障害では上眼瞼下垂、縮瞳、羞明感(まぶしい)、結膜乾燥、顔・上肢の発汗異常などが起こりますが、この場合には、これらの症状に慣れてしまう以外治療はありません。

肺(胸膜)の損傷は胸膜のみならば、手術中に胸から空気を除いてそのまま閉創して問題ありませんが、肺にも損傷が加わった場合には、胸に管を入れる必要があります。いずれも日常生活には問題を生じません。

動脈性胸郭出口症候群(aTOS)の手術治療

aTOSの治療は、nTOSの合併症状がない限り自覚症状を訴えることはありません。

aTOS自体の診断は鎖骨下動脈狭窄・閉塞による上肢虚血症状〈前述「診断」aTOS 図2〉や鎖骨下動脈瘤が塞栓源となる上肢や手の動脈塞栓症〈前述「診断」aTOS 図4〉に伴って発見されます。上肢の急性動脈閉塞症〈図18〉のほか、鎖骨下動脈瘤の発症がみられ〈図19〉、鎖骨下動脈瘤からの椎骨動脈塞栓症により脳梗塞を発症する例もあります。

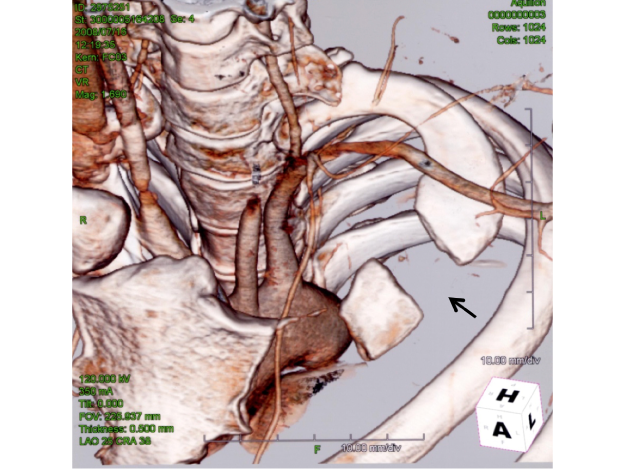

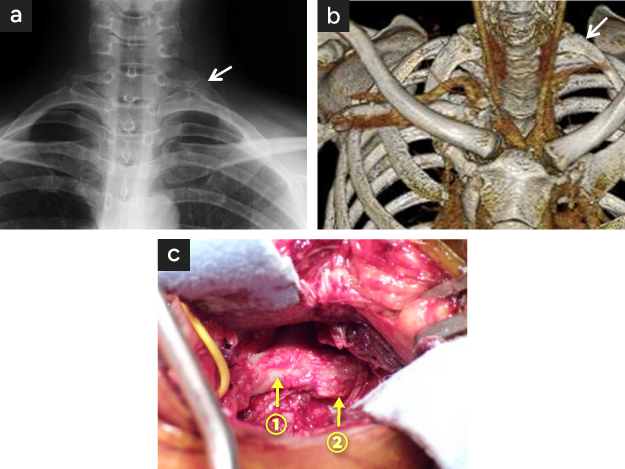

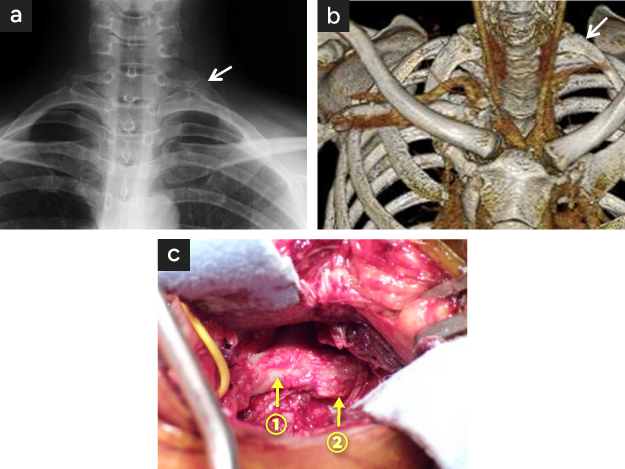

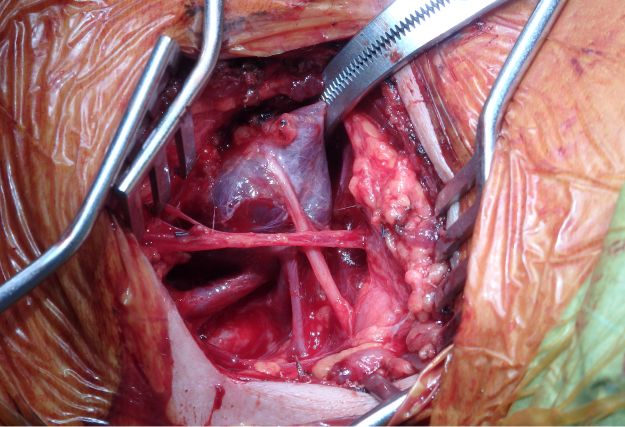

外科治療では鎖骨上と鎖骨下の2つの切開を加えます。鎖骨下動脈病変が頚肋に起因する例が多く、頚肋がある場合にはまずこれを切除し〈図18 a,b,c〉、さらに通常は第一肋骨切除、前・中斜角筋切離も行います。同時に鎖骨下動脈瘤や鎖骨下動脈〜上肢動脈狭窄・閉塞〈図19〉に対する鎖骨下動脈置換術や鎖骨下動脈〜上肢動脈バイパス術(血管移植術)による血行再建が行われます〈図20, 図21〉。鎖骨下動脈置換には大腿静脈が使用され、上肢バイパスには下肢大伏在静脈が使用されます。これに加えてnTOS症状が併存している例があり、また術後、nTOS発症を防止するためnTOSの根治手術(前述)も合わせて行います。そのためaTOSの手術はより複雑で、長時間を要します。

- 左頚肋typeIII XP(矢印)

- 左頚肋typeIII CT(矢印)

- 鎖骨上切開創からみた第一肋骨(矢印)とそれに付着するtypeIIIの頚肋(太矢印)

-

図18

-

図19

-

図20

-

図21

静脈性胸郭出口症候群(vTOS)の治療

vTOSは第一肋骨の前方(胸鎖関節部)、前斜角筋前方、および鎖骨後方(鎖骨下筋腱膜)の間を通過する際にこれらの構造により圧迫・狭窄を発生して静脈うっ滞、鎖骨下静脈〜腋窩静脈血栓症を発症し上肢の腫脹、チアノーゼ、慢性浮腫などを来す。

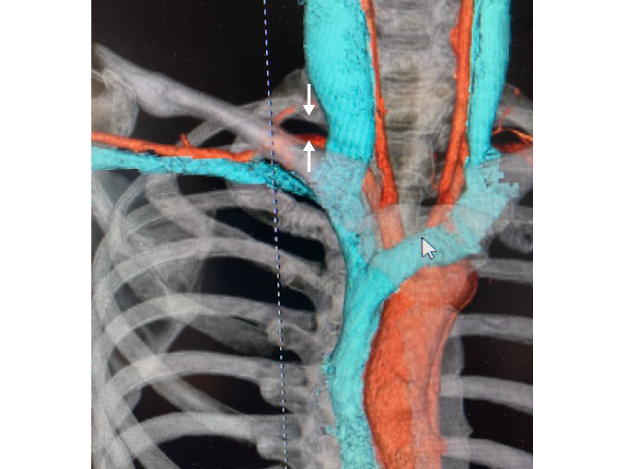

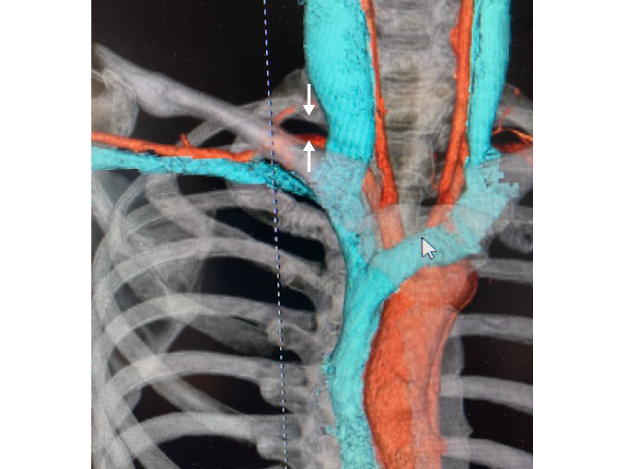

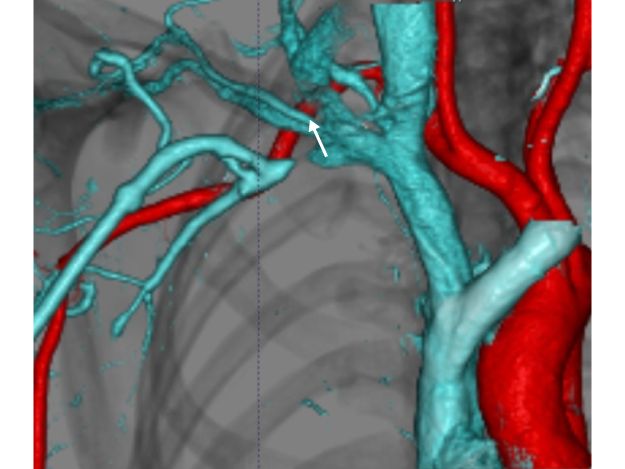

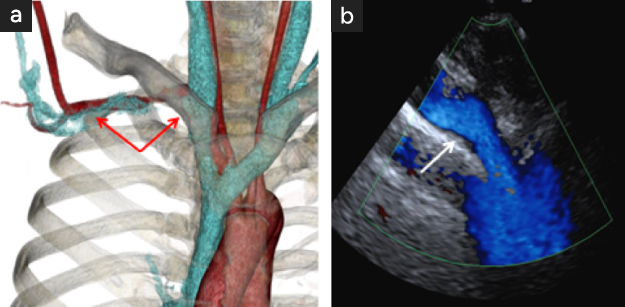

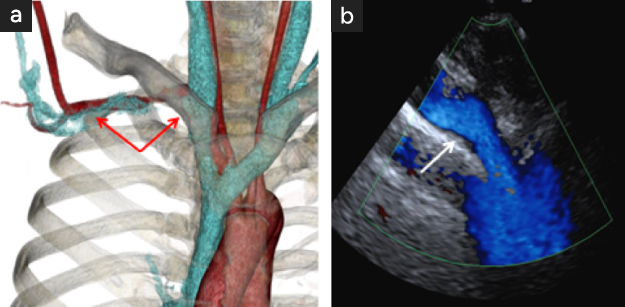

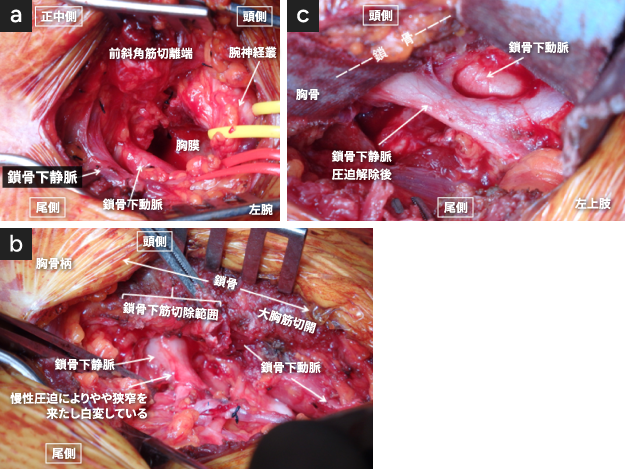

鎖骨下静脈血栓症が早期の場合は、鎖抗凝固療法とカテーテル血栓溶解療法(現在は薬剤生産停止のため実施できない)を行うか手術により血栓摘除術を行い、同時に圧迫解除手術を行う。狭窄状態で閉塞前に発見された場合には〈図22 a,b〉、圧迫解除の手術が必要で、鎖骨上・下の2つの切開が必要となる。圧迫を解除するため鎖骨上切開からは前斜角筋切離、第一肋骨前方切断〈図23 a,b〉、さらに鎖骨下切開からは鎖骨下静脈が鎖骨の下を通過する際に圧迫の原因となっている鎖骨下筋腱膜の切除、および第一肋骨前方部分の完全切除を実施する〈図23 c〉。静脈内の血栓遺残や静脈自体の狭窄・閉塞があれば静脈形成手術を行う。

以上の手技に加えてaTOSと同様にnTOSの合併例ではnTOS根治術(第一肋骨全切除、前・中斜角筋切離)を併用する。いずれの場合も肺塞栓防止のための予防策を併用する必要性を念頭に置く。慢性期の場合は側副血行路の発達により上肢腫脹は自然緩解するので必ずしも外科治療の対象とはならず、血栓遊離による肺塞栓症の可能性もなくなることから短期的に抗凝固療法を行って上肢腫脹の回復を待つことができる。

- 造影CTによる右鎖骨下静脈の狭窄・閉塞所見(矢印間)

- 超音波ドプラ血流検査による鎖骨下静脈の狭窄所見(矢印)

-

図22

-

図23

vTOSに合併する静脈瘤

静脈うっ滞により閉塞部位末梢は静脈圧が上昇して瘤を形成する例がある。これはvTOSの場合に限らずnTOSの手術においてもしばしば認められる〈図24〉。静脈瘤は肺塞栓症の原因となるので切除すべきであるが、その際は瘤内血栓を遊出させないよう中枢遮断の後切除を行う。

McCleery症候群(間欠性鎖骨下静脈圧迫症候群)の治療

上肢運動に伴う鎖骨下筋腱と前斜角筋の間で発生する間欠的鎖骨下静脈圧迫で、血栓閉塞を伴わない。慢性上肢浮腫を発生し、手術の適応となる。手術はvTOSの手術(上記)と同様に第一肋骨切除を伴う前斜角筋、鎖骨下筋腱の切離を行う。経過は良好である。

手術の説明と承諾書

手術は重要な神経が交錯する中での手技となるため様々な合併症の発生が報告されており、手術ではその発生を完全に防止しうるとは限らないため手術を受けられる患者さんにはその危険性や可能性を承諾していただく必要があります。当センターで使用している実際の手術説明書と承諾書を以下に提示します。

札幌孝仁会記念病院胸郭出口症候群手術承諾書 ver.7