糖尿病のある閉塞性動脈硬化症(ASO)とはどんな病気か?

糖尿病は動脈硬化症の主要な原因で膝下の細い動脈にASOが発生し、さらに神経障害による微小血管の血行障害、感染にかかりやすい、血管の石灰化(石の管になる)を来すなどのため壊疽の進行が速く、切断率が高い危険な病気。

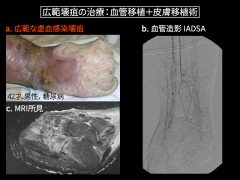

ASOという病気は、糖尿病のない人にも起こりますが、それはたちのよいASOで、糖尿病のあるASOは糖尿病の無いASOに比べて大切断になる可能性が5~20倍と言われています。糖尿病にASOが加わると大小の足趾壊疽を発生しやすくなります(図1)。趾壊疽に留まる場合には、血管移植手術(バイパス)により容易に下肢救済ができます(図2)。しかし適切な治療が行われないまま経過すると潰瘍・壊疽は進行し(図3)、さらに感染が加わると小潰瘍でも急速に拡大、重症化して、切断の危険性がでてきます(図4)。壊疽が拡大して広範壊疽となった場合には下肢救済治療は長期間が必要になり、治療法も複雑になります。下肢救済の手術は血管移植手術だけでなく組織移植手術を行って壊疽で失われた組織欠損を修復する、いわゆる遊離筋皮弁移植による足形成手術が必要になって来ます(図5-1,2)。バイパス手術と遊離筋皮弁移植法を併用する方法は実施できる施設が限られますが、それを採用することにより足底の全欠損や骨が大きく露出して大切断せざるを得ない例(図6)や足底の広範組織欠損(図7a~f)などでも下肢救済が可能となります。広範な潰瘍・壊疽でも足背部や下腿など体重のかからない部位では遊離筋皮弁移植手術は必要なく、バイパス手術を行った後きれいな肉芽が形成された時点で皮膚移植を行って治癒させる事ができます(図8, 9)。

-

図1

図1血行障害のある糖尿病足壊疽.趾潰瘍壊疽にはじまり急速に拡大する。

図1

図1血行障害のある糖尿病足壊疽.趾潰瘍壊疽にはじまり急速に拡大する。 -

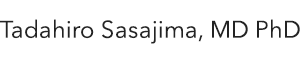

図2

図2左第2,3趾の壊疽。血管移植手術と壊疽の切除により手術後1週間で退院。

図2

図2左第2,3趾の壊疽。血管移植手術と壊疽の切除により手術後1週間で退院。

a. 血管移植手術前

b. 手術前の血管造影

c. 血管移植手術後3日後 -

図3

図3感染を伴う虚血性糖尿病足壊疽の治療

図3

図3感染を伴う虚血性糖尿病足壊疽の治療

a. 血行障害のある糖尿病足壊疽に感染が加わっている。

b. 一週間後には壊疽が足背に広く拡大している

c. 緊急血管移植手術により壊疽の進行が止まり、新しい肉芽形成がみられる。

d. 最終的に皮膚移植を行い下肢が救済された(1年後) -

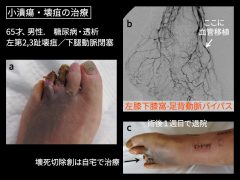

図4

図4軽度の血行障害がある足趾が感染した場合、壊疽は急速に進行する。

図4

図4軽度の血行障害がある足趾が感染した場合、壊疽は急速に進行する。

この図の患者さんは小趾に感染した壊疽があったが、血行障害は軽度であった。そのため血管移植手術は不要と判断し、壊疽の切除のみを行った。その後、感染壊疽は急速に拡大したためバイパス手術を行い、下肢は救済された。 -

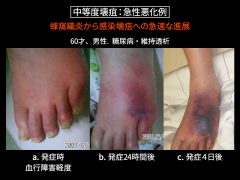

図5-1

図5-171才 男性 糖尿病・維持透析

図5-1

図5-171才 男性 糖尿病・維持透析

a, b. 足背~足底に及ぶ広範壊疽治療前

b. (上段)バイパス術の血管造影所見、↑移植血管(下段)血管移植と同時に行われた壊死組織の切除 -

図5-2

図5-2a. 壊死組織切除後のスポンジ陰圧療法後、余剰の趾骨切除

図5-2

図5-2a. 壊死組織切除後のスポンジ陰圧療法後、余剰の趾骨切除

b. 遊離筋皮弁移植による広範な潰瘍創の閉鎖術

c. 足救済1年後 -

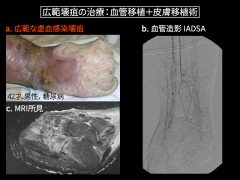

図6

図642才、男性、糖尿病・維持透析

図6

図642才、男性、糖尿病・維持透析

a. 足先部の半分が欠損する広範壊疽。

b. IADSAでは血管移植手術可能。

c. MRIで足関節を形成する骨の骨髄炎。救済不能。 -

図7a〜c

図7a〜c -

図7d〜f

図7d〜f -

図8a. 術前

図8a. 術前

b. バイパス手術により血行障害が回復

c. 下肢救済後1年 -

図9

図9

糖尿病+維持透析例の閉塞性動脈硬化症(ASO)とはどんな病気か?

糖尿病のASOは重症ですが(前述)、それに透析が加わると末梢循環障害や動脈石灰化が極めて高度になるため足壊疽はさらに難治性で救済の難しい病状を発生します。

糖尿病のASOが重病なことは前述のとおりですが、最も治療が難しいのは、糖尿病で維持透析を受けている方のASOです。動脈閉塞と石灰化が微小動脈にまでおよぶため(図10)、血行障害もさらに高度になり、加えて週3回の透析は血行障害を促進します。そのため感染と壊疽の進行が速く、下肢救済ではこれらの適確、迅速な診断が重要で(図11-1,2)、わずかな見落としが救済の機会を失しなわせる可能性があります。血管移植手術が上手く行われても、壊疽切除後の傷や感染創の治りが悪く、治療期間が長期に及びます。血行障害の再発は感染壊疽を急速に悪化させて、重要骨骨髄炎(図6)や化膿性足関節炎(図12)など切断必至の病状になる可能性があるため下肢救済が完全に達成されるまでは余談を許さない病状が続きます。血管移植術(バイパス術)は血行障害に対し最も有効な治療法ですが、移植した血管に異常を発生する頻度が高く、バイパスの修繕手術や再手術が必要になる例が少なくありません(25%)。とはいえ下肢救済のためにはまず血行障害を改善・維持することが不可欠でバイパス手術は、最も信頼できる治療法です。

-

図10下肢動脈の石灰化像。血管が石になっているため骨の様に血管がレントゲンで写しだされる。(↑)

図10下肢動脈の石灰化像。血管が石になっているため骨の様に血管がレントゲンで写しだされる。(↑) -

図11-1軽度の血行障害を背景に感染の急速な進展による感染壊疽:

図11-1軽度の血行障害を背景に感染の急速な進展による感染壊疽:

a. 4,5趾に蜂窩織炎(感染)がはじまる。

b. 24時間後には感染が足背に拡大。

c. さらに3日後には足背全体に拡がる。 -

図11-2d. 足背に拡大した感染は広範壊疽を形成

図11-2d. 足背に拡大した感染は広範壊疽を形成

e. 血管移植手術後1ヶ月、肉芽の形成がみられる

f. 足趾救済治療4ヶ月後 -

図642才、男性、糖尿病・維持透析

図642才、男性、糖尿病・維持透析

a. 足先部の半分が欠損する広範壊疽。

b. IADSAでは血管移植手術可能。

c. MRIで足関節を形成する骨の骨髄炎。救済不能。 -

図12糖尿病・維持透析例(59才 男性)のバイパス狭窄による血行障害再発を見落としたための急性感染壊疽の悪化。

図12糖尿病・維持透析例(59才 男性)のバイパス狭窄による血行障害再発を見落としたための急性感染壊疽の悪化。

a. 踵部広範壊疽

b. バイパス後肉芽形成があり順調に経過したが血行障害の再発により急速な感染拡大から化膿性足関節炎を発生し関節破壊により大切断となった。

下肢救済治療実績

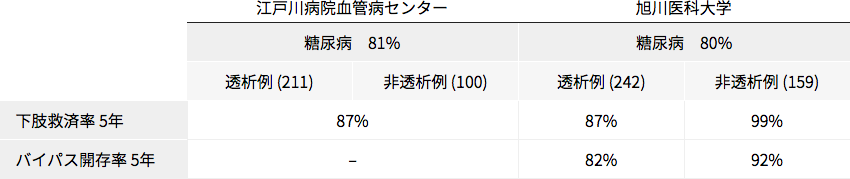

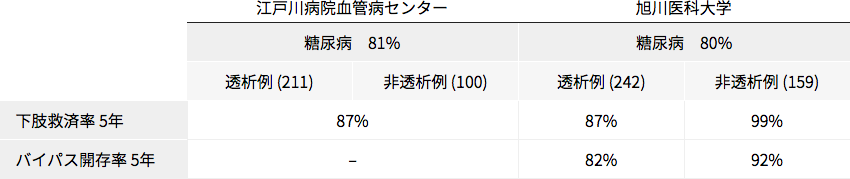

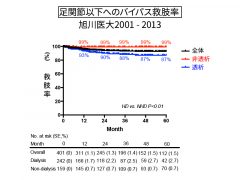

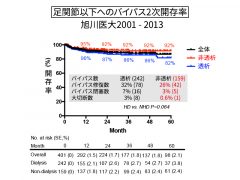

旭川医科大学(2001-2013)と江戸川病院血管病センター開設後(2013-2019)の治療実績を提示します(図13,14,15)。

この結果で分かるように下肢切断は5年後でも10人に一人しか切断になっていませんし、透析でなければほとんど切断になることはありません。切断の主因は重要骨の骨髄炎(図6)や化膿性足関節炎(図12)で、バイパスに用いる血管(患者さん自身の静脈)が既にバイパスに使用されてなくなってしまった場合です。

| 江戸川病院血管病センター | 旭川医科大学 | |||

|---|---|---|---|---|

| 糖尿病 73% | 糖尿病 80% | |||

| 透析例 (280) | 非透析例 (169) | 透析例 (242) | 非透析例 (159) | |

| 下肢救済率 5年 | 99.4% | 87% | 99% | |

| バイパス開存率 5年 | – | 82% | 92% | |

-

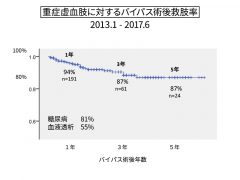

図13

図13 -

図14バイパス手術による5年間の下肢救済率を示している。糖尿病壊疽でも血液透析をしていない患者さんの場合、5年間で膝下または膝上切断が行われた患者さんはわずか1%である(赤線)。血液透析をしている患者さんではやや多くなるが、それでも約90%が下肢切断を免れている(青線)

図14バイパス手術による5年間の下肢救済率を示している。糖尿病壊疽でも血液透析をしていない患者さんの場合、5年間で膝下または膝上切断が行われた患者さんはわずか1%である(赤線)。血液透析をしている患者さんではやや多くなるが、それでも約90%が下肢切断を免れている(青線) -

図15

図15 -

図642才、男性、糖尿病・維持透析

図642才、男性、糖尿病・維持透析

a. 足先部の半分が欠損する広範壊疽。

b. IADSAでは血管移植手術可能。

c. MRIで足関節を形成する骨の骨髄炎。救済不能。 -

図12糖尿病・維持透析例(59才 男性)のバイパス狭窄による血行障害再発を見落としたための急性感染壊疽の悪化。

図12糖尿病・維持透析例(59才 男性)のバイパス狭窄による血行障害再発を見落としたための急性感染壊疽の悪化。

a. 踵部広範壊疽

b. バイパス後肉芽形成があり順調に経過したが血行障害の再発により急速な感染拡大から化膿性足関節炎を発生し関節破壊により大切断となった。

バイパス術

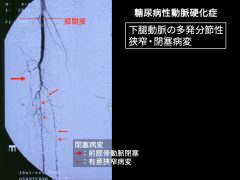

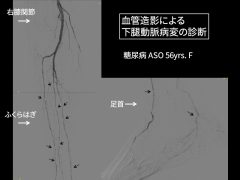

下肢血行障害の症状には間欠性跛行と重症虚血があり、前者は膝から上の動脈閉塞症であり、後者は膝上~膝下動脈のいずれの閉塞においても発生し、その治療では、バイパス術が即効性、確実性、長期耐久性、およびどの様な例にも実施できる信頼性などの点から第一選択の治療法です。糖尿病足壊疽では主に“ふくらはぎ”から足部の細い動脈に閉塞病変が発生します(図16)。これに特有な末梢循環障害や石灰化(図17)および感染抵抗性から血行障害(虚血)と感染の相乗効果により壊疽が急速に進展、拡大することから、特に確実な血行再建術としてバイパス術が採用されるべきです。バイパスの実施に当たっては動脈閉塞症の確実な診断が必要で、直接動脈に薬剤を注入して病変を映し出すIADSAと言う方法がとられます(図18)。造影CTやMRAは低侵襲の検査ですが、糖尿病や透析例の血管では石灰化があるためバイパス手術を目的とする検査には無効です(図19) 。糖尿病/維持透析例の動脈病変が膝下から足部動脈に好発することから、それに対するバイパス術はほとんどが足関節以下の動脈へのバイパスが行われます(図20)。バイパスのために移植される血管は下肢または腕の静脈が使用されます。

-

図16糖尿病患者さんの下肢動脈病変。膝下の3本の動脈が多発分節性に病変を発生するのが特徴である。

図16糖尿病患者さんの下肢動脈病変。膝下の3本の動脈が多発分節性に病変を発生するのが特徴である。 -

図17下肢動脈の石灰化像。血管が石になっているため骨の様に血管がレントゲンで写しだされる。(↑)

図17下肢動脈の石灰化像。血管が石になっているため骨の様に血管がレントゲンで写しだされる。(↑) -

図1856才、女性、糖尿病

図1856才、女性、糖尿病

糖尿病のASO病変の特徴:膝下~足部動脈の多発性狭窄病変(↑)を特徴とし、これにより足趾の血行障害/潰瘍・壊疽を発生する。 -

図19CTAとIADSAの対比:

図19CTAとIADSAの対比:

a. CTAでは石灰化に邪魔されて動脈病変を描出できない。

b. IADSAでは石灰化が除かれて血管病変が描出される。 -

図20糖尿病足壊疽やバージャー氏病の足壊疽に対する下肢救済のための足関節以下のいろいろな血管へのバイパス手術(↑の太い血管が バイパス移植血管)

図20糖尿病足壊疽やバージャー氏病の足壊疽に対する下肢救済のための足関節以下のいろいろな血管へのバイパス手術(↑の太い血管が バイパス移植血管)

カテーテル治療

カテーテル治療とは血管内治療(Endovascular therapy: EVT)といわれ、血管を切開することなく針を刺して そこからカテーテル(プラスチック製の細い管)を血管内に挿入し、カテーテ ルの先に付いている特殊なプラスチック製の風船で狭くなった部分を高圧で押し広げる方法です。簡単な治療なので患者さんの体への負担は小さいのですが、血管を無理に押し広げるため血管が広がると同時に血管の壁が高度に傷められます。血管の壁、特に内膜(壁の内側)に裂け目ができ、また血管壁の細胞は死滅します。“徹底的に血管を広げました”と言う医師がいますが、それは“徹底的に血管を傷害しました”ということですので、その後に起こってくる生体反応が重大な問題を引き起こしてきます。傷害された血管は修復しようと反応をはじめます。傷害が高度で血流が少ない場合には修復前に血液の塊(血栓)ができて急性血栓閉塞を起こすことがあります(図21-1,2)。その時期を乗り越えると次の修復機転として、内面に平滑な膜が形成されますが、問題はこの膜が一定で治まらずに厚さを増し続け(内膜肥厚といい、血管内側の壁が厚くなってくる生体反応)、内腔が再び狭くなってきます。これが再狭窄といわれる合併症で、放置されると壊疽は悪化する一方、血管は再閉塞となります。この反応は1~数か月の間に発生し、全く治療前の状態に戻ってしまい、壊疽は一層拡大します(図22-1,2)。この現象は細い血管ほど起こりやすく、細い血管に病変が発生する糖尿病では繰り返しEVTが必要になるわけです。また石灰化動脈では十分に拡がらず効果が不十分な場合も少なくありません。これらの理由によりEVTは治療が簡単で,太い血管には有効ですが、細い血管や石灰化した血管には効果が不確実で長持ちしないため糖尿病患者さんの血管病変の治療には向いていないのです。

-

図21-156才、男性、糖尿病・透析

図21-156才、男性、糖尿病・透析

a. 両下肢壊疽に対するカテーテル治療後の急性血栓症で左下肢は切迫切断状態

b. カテーテル治療後急性血栓症の血管造影(IADSA) -

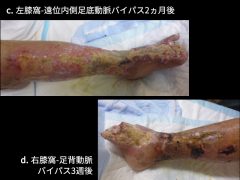

図21-2カテーテル治療後急性血栓症に対する緊急救肢バイパス術:

図21-2カテーテル治療後急性血栓症に対する緊急救肢バイパス術:

c. 左緊急バイパス2ヶ月後

d. 2期的右バイパス3週間後 -

図22-1カテーテル治療の無理な適用による再閉塞とその後の壊疽拡大

図22-1カテーテル治療の無理な適用による再閉塞とその後の壊疽拡大

a. カテーテル治療前血管造影

b. カテーテル治療中、拡張した風船。

c. カテーテル治療成功後の血管造影、閉塞血管が拡張されている。 -

図22-2カテーテル治療前後の壊疽所見とバイパス手術後の所見

図22-2カテーテル治療前後の壊疽所見とバイパス手術後の所見

d. カテーテル治療前

e. カテーテル治療後再狭窄・閉塞による壊疽の悪化

f. バイパス手術後の血管造影

g. バイパス後壊疽切除後

e. 最終治癒、足救済